小田原駅東口

小田原駅東口

昨年の春に企画した、林道明神線で金時山の裾にある金時隧道を越え、箱根へ至る企画のリベンジです。

その時は林道明神線が全面通行止めであえなく敗退しましたが、今回はその時の轍を踏まないように、林道の管理部署に問い合わせ、『歩行者通行可』の確認をしました。

しかし梅雨で天候が不安定なこの時期、この週末は土日とも雨の予報。天気予報で関東地方一円に傘マークが付く中、今回はジオポタの天照弁天さまもお出ましになるというので、前日の21時に決行を決定。

狩川と矢倉岳

狩川と矢倉岳

ピンポイントの予測では、小田原から箱根にかけてだけは、雨が降らないという予報が二社。もう一社は9時まで雨。ところが一夜明けた当日、この天気予報はより悪くなっていました。朝、ジャバジャバ降っている雨を見て、参加を取りやめたものが数名。さて、どうなる・・・

雨降りでも走ろうと小田原駅に集結した豪傑は五名。午前八時の小田原駅は曇りで、雨の気配はありません。今日はなんとかなるのか。

酒匂川の河口側を見る

酒匂川の河口側を見る

『とにかく出発時点で雨が降っていなくてよかったね。』 と言って、小田原駅前を出発します。

まず向かうは自転車道がある酒匂川(さかわがわ)です。市街地を抜け、酒匂川のすぐ手前を流れる狩川を渡ります。狩川は今日の午前中、矢倉沢のあとしばらくの間、その横を走る流れでもあります。その先には矢倉沢のすぐ先にある、ポッコリとした矢倉岳が見えています。

酒匂川の上流側の景色

酒匂川の上流側の景色

酒匂川の河口付近に辿り着くと、北にはうっすらと丹沢山地が見えます。

ここからしばらくはあの丹沢山地を目掛けて、酒匂川の土手上を行く自転車道を走ります。

酒匂川自転車道

酒匂川自転車道

自転車道は、狩川を渡ったところからr74の大口橋の袂にある公園まで13kmほど続いています。

酒匂川と自転車道

酒匂川と自転車道

この自転車道をどんどこ行くと、徐々に酒匂川の流れが見えてきます。

土手脇には可憐な白い花を付けた野草。

アジサイ

アジサイ

そしてアジサイが咲き出します。そういえば、このあたりにはアジサイで有名なところがいくつかあります。小田原城がそうですし、この先の開成町にはあじさい公園があります。

きれいなアジサイはいいのですが、その先にはなんだかあやしい雲が。

松並木

松並木

自転車道の脇に松の木が並び出しました。

かつては日本中そこいらで松並木を見ることができましたが、昭和40年代後半から激しくなった松くい虫による被害のためか、それらは壊滅といっていい状況になり、現在は滅多に見られなくなりました。ここではその生き残りがまだ少し元気でいるようです。

田圃と矢倉岳

田圃と矢倉岳

西にはこれから向かう矢倉岳が松並木の合間から顔を出しています。

このあたりで矢倉岳を探すのは簡単です。周囲の山から一つだけポコッと飛び出した、まあるい頂の山がそれですから、すぐに分かります。お天気ならばあの矢倉岳の向こうに富士山が見えるのですが、今日は残念。

田圃の中のを行く

田圃の中のを行く

小田原厚木道路をくぐってr171が見え出すと、これまでよく整備された地面が砂利道になりました。あれ、こんなところに砂利道あったかな、と思ったら、これがコースミス。このすぐ手前でクイックターンし、小さな川を渡らなければならなかったのです。

酒匂川の自転車道は基本的には土手上を行く一本道なのですが、写真のように、土手を乗り換えるために田圃の中を行くところなど、数カ所イレギュラーなところがあります。

開成スポーツ水辺公園

開成スポーツ水辺公園

開成スポーツ水辺公園にやってきました。ここはサッカー場や野球場などがある公園で、子供たちが元気に走り回る姿が見られます。

この土手上には公園の管理棟があり、自販機とトイレもあるのでちょっとひと息入れます。この日は気温は28°Cと、この時期としてはそう高くはありませんが、湿度が80%を越えており、暑い暑い。冷たいスポーツドリンクで身体を冷やします。

松並木の先に矢倉岳

松並木の先に矢倉岳

小田急線の線路をくぐると酒匂川の川面が近付きます。その岸には長い釣り竿を持った人々がたくさん。アユ釣りをしているのでしょう。

このあたりまで来ると、西に見える矢倉岳もぐっと近くなります。本来ならあの矢倉岳の左に金時山が見えるのですが、どうやらそれは雲の中のようです。

矢倉岳から続く山並み

矢倉岳から続く山並み

矢倉岳の先にはいくつも山が並んでいます。

左手は箱根の山の塊の端っこで、右手は丹沢山地の端っこ。

丸山と酒匂川

丸山と酒匂川

小田急線の線路をくぐったあと、酒匂川は大きくカーブしていきます。

対岸に、低くてまあるい形の丸山が見えてくると、自転車道の終点が近付きます。

新大口橋袂の公園

新大口橋袂の公園

r74の新大口橋の袂にある公園で酒匂川の自転車道はおしまいです。

この公園で一休みし、次のステージへ向かいます。

丘を上る

丘を上る

公園から先はどこを向いても山です。ここは丹沢と箱根の山に挟まれたどん詰まりなのです。

この先ひとまず目指すは矢倉沢です。新大口橋から矢倉沢へ向かうもっとも一般的なルートは、酒匂川の支流の内川北岸に沿って行きr726に入るものですが、これは前回通ったので、今回は内川の南にある丘の上を行ってみることにします。

アップダウンの尾根道

アップダウンの尾根道

r74の運動公園入口の信号を入れば、いきなり上りが始まります。

そして上り終えたかと思うと、その先はちょっと下ってまた上り、ちょっと下ってまた上り。

左手の景色

左手の景色

この道は尾根を走っているようで、しばらくするとちょこっと左手の眺望が開きました。しかし、視界がはっきりしないこともあり、あそこがどのあたりなのか見当がつきません。たぶん南側だとは思うのですが。

あそこが何処にせよ、とにかくこの丘の上の尾根道をずっと行くと、いずれは矢倉沢に下るのです。

r78足柄街道

r78足柄街道

えっこらよっこら、えっこらよっこらと上って行き、また左手の視界が開けたと思うと、ついに道は下りに。やった、下りだ〜、と思う間もなく、あれっ、なんか下る方向が違うぞ、と気付いたのですが、時すでに遅し。丘の南を通る足柄街道に下り切っていました。

いったいどこで道を間違えたのが訳が分からなかったのですが、あとで地図をよく見れば、尾根道のメインルートは私たちが今下ってきた道で間違いなく、予定していた道はこのピーク付近から枝分れして、さらに上る細道だったのです。

矢倉沢下の道

矢倉沢下の道

まあ、足柄街道で困ることはないのです。これを西へ向かえば、すぐに矢倉沢です。

足柄街道を上り始めるとほどなく、左手に入る細道が現れます。『矢倉沢下庭→』とあります。下庭が何なのかはわかりませんが、これを行けば矢倉沢の集落に辿り着くことは間違いありません。

矢倉沢の茶畑

矢倉沢の茶畑

矢倉沢は狩川の北、先ほどまで眺めていた矢倉岳の裾野に築かれた集落で、江戸時代には矢倉沢往還が通り、関所が設けられたところでした。

八十八夜はとうに過ぎましたが、ここの茶畑はきれいに整えられています。

関場を行く

関場を行く

現在、矢倉沢の集落は内川の北と南の二ヶ所にありますが、関所が置かれていたのは南の方で、そのためこちらは関場と呼ばれているようです。

ということで、今私たちが通っている道がおそらくかつての矢倉沢往還でしょう。

矢倉沢関所跡の碑

矢倉沢関所跡の碑

穏やかな上り坂のあとで、民家が多くなってくると短い激坂を上ります。すると旧旅籠立花屋という札が掛けられた白塀の民家が出てきて、さらにその少し先の民家の庭先には『矢倉沢関所跡』の碑が建てられています。このあたりが、かつての矢倉沢の中心部だったようです。

さて、ここまで今回の丘の上の道と前回通った内川の北の道とを比較すると、交通量は今回の方が圧倒的に少ないものの、眺望は前回の方が勝っています。一長一短で勝敗無しといったところでしょうか。

旧矢倉沢往還

旧矢倉沢往還

矢倉沢の中心部で一休みし、今後の経路を検討します。このあとは金時山の近くにある矢倉沢峠の下の金時隧道へ向かうのですが、その前半のアプローチは三通りあります。

r78足柄街道を行って、地蔵堂から林道黒白線(こくびゃくせん)を使う。足柄街道の南側の尾根道である足柄古道(定山林道)を使う。狩川に沿って続く林道らしき細道を行く。

もっとも交通量が多いのは当然ながら足柄街道で、前回は足柄古道を使ったので、今回は狩川沿いを行くことにしました。

ます釣り場

ます釣り場

この狩川沿いを行く道は、矢倉沢のr726の途中から始まります。r726を離れると、まずはほんのちょっと下って、そのあとは穏やかな上りになります。

周囲から民家がほとんどなくなると、先に鱒の釣り掘が見えてきます。あの釣り堀の向こう側に狩川が流れているのですが、ここからはその姿は見えません。

山道に突入

山道に突入

釣り掘を過ぎると同時に道の勾配が上がり、山道になります。

この道には林道の標識は出ていませんでしたが、雰囲気的には林道そのものです。

針葉樹林の中を上る

針葉樹林の中を上る

いきなりの急坂に少しうろたえつつも、なんとか上って行く面々。

ビジターのヒデちゃんは上りが好きなのか、あっと言う間に先へ行ってしまいました。残るサリーナ、シロスキー、トシちゃん、そしてサイダーの四名はえっこらよっこらと、ゆっくり上って行きます。

少し空間が開く

少し空間が開く

左手の針葉樹林の中には狩川が流れていて、サーッという水の音が聞こえています。狩川側は大きく落ち込んでいるので、ところどころ、木々の合間から陽の光が差し込んできます。

おや、陽の光? どうやら森の外には太陽が出たらしい。暗い針葉樹林が部分的に途切れ、明るいところに出ると、そこは本当に陽の光を受けて輝いていました。

最後のヘアピンカーブ

最後のヘアピンカーブ

しばらくは一定の勾配で針葉樹林の中を行きますが、矢倉沢から3kmほどのところで林道明神線と合流し、以降は林道明神線になります。この林道明神線は去年、撤退したあと大雄山最乗寺へ向かうのに使った道で、『足柄森林公園丸太の森』まで続いています。

明神線になったらとたんに勾配が上昇し、平面的にもくねくねが始まります。ここはあへあへ。このくねくねが納まり、直線基調になって周囲が広葉樹になると、ヘアピンカーブが現れます。

林道明神線ゲート

林道明神線ゲート

このヘアピンを抜けると、先にゲートが現れます。矢倉沢からここまで5.3km、高度差280m、平均斜度5.3%。ジオポタ好みのいい道でした。

ゲートの向こう側に出ると、右手の下り側には林道黒白線の標識が立っています。ここが足柄街道の地蔵堂から上ってくる林道黒白線の終点です。そして左手の上り側、金時隧道側へこの黒白線がそのまま延びていくように見えるのですが、この先金時隧道へ向かう道は黒白線ではなく、これまでやってきた明神線なのです。明神線の先には大雄山最乗寺があるので、もしかするとこちらが先に仙石原まで造られ、黒白線はあとからできたのかもしれません。

林道明神線

林道明神線

ちなみに明神線と黒白線、そしてその下の定山線は2020年までに県道にされる予定で、現在なにがしかの工事が行われています。

さて、このゲートのところで一服したら、いよいよ金時隧道を目指します。黒白線の終点から金時隧道までは、距離5.5km、高度差340m、平均斜度6.2%。

この序盤の勾配は緩く、幅員はこれまでと違って1.5車線ほどに広がり、狩川方面が開けて開放的な感じになります。

狩川の谷

狩川の谷

そうは言ってもこの谷は狭く、大した眺望があるわけではありません。しかも上るにつれ、谷側が塞がれるところも多くなってきます。

空を見上げると明るくなってきており、雨降りは免れそうなので気分良しなのですが、山の上は霞んでおり、どうやら雲があそこまで下りてきているようです。あの雲の中に入ると、もしかすると雨になるかもしれません。

トシちゃん

トシちゃん

この明神線に入ってからもヒデちゃんは遥か先を行き、トシちゃんとサイダー、サリーナとシロスキーという風に、三つのパックに分れました。

『疲れないようにゆっくり上るのが好きです〜』 と、トシちゃん。

『ワシもサンセー』 と、サイダー。

とにかく四人はゆっくり上り詰めて行きます。

シロスキーとサリーナ

シロスキーとサリーナ

序盤は穏やかだった勾配が徐々に上がってきて、道にスリップ止めの縞模様が現れると、道脇の標識には10%の文字が出てきます。

こうしたところはさらにゆっくり、えっこらよっこら。

林道桧山線ゲート前

林道桧山線ゲート前

ちょっときつくなってきた〜、と感じるころ、林道桧山線ゲートが現れます。

ここまでくればピークの金時隧道までは高度で130m。残すところ1/3とあり、全員ここでひと息付きます。

雲の中へ

雲の中へ

林道桧山線ゲートから上も10%ほどの勾配で、あへあへが続きます。(TOP写真)

そして周囲が霧のようなものに包まれ出します。雲の中に入ったのです。

金時隧道前の駐車場

金時隧道前の駐車場

ねっとりとした空気を感じながらペダルを回して行くと、いつしか勾配が穏やかになり、さらにカーブをいくつか廻ると、先に車が数台止まっているのがぼんやりと見え出します。

あそこが金時隧道の駐車場でしょう。

金時山登山道入口に立つ面々

金時山登山道入口に立つ面々

どうにか雨にならずに明神線のピークの金時隧道に到着です。駐車場から隧道までは僅か10mほどしかないのに、この時は駐車場からその入口は見えないほどでした。

とにかく無事上れてよかったね〜、と駐車場の隅っこで一枚。

『ところで、どうしてこんな何にもないトンネルの入口に車が止まっているんでしょうか?』 と、トシちゃん。

金時隧道

金時隧道

実はここは金時山に上る登山口の一つなのです。実際この時、道横のフェンスの隙間から数名のハイカーが出てきました。車でここまで来て登り出したのだけれど、何にも見えないから引き返してきたところだそうです。

このトンネルの上にある矢倉沢峠まで上れば、晴れていれば仙石原から芦ノ湖方面の眺望が得られるそうなのですが、この日はそれは望めないので、ここは少し休憩したあとすぐにトンネルをくぐって仙石原に下ることにします。

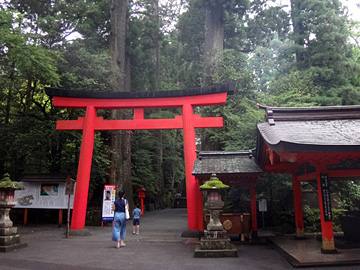

公時神社入口

公時神社入口

路面が微妙に濡れている下りはかなり危ないので、のろのろと慎重に下ります。

なんとか無事に仙石原に下ると、ジオポタの天照弁天さまことレイナが合流です。よくぞここまで雨を降らさせずに雨雲を押えてくださいました。天照弁天さまに感謝!

公時神社

公時神社

レイナが合流したので、このあとは雨の心配無し。

仙石原に下り切ったところにあるのは公時神社です。ここにはあの金太郎のモデルになったとされる、坂田公時が祀られています。みんな、金太郎さんのように強くなれるようにお祈りしたのかな。

R138の裏道

R138の裏道

仙石原からは芦ノ湖へ向かいますが、箱根裏街道ことR138は交通量が多いので、裏道を使って仙石原サイクリングコースへ。

仙石原サイクリングコースその1

仙石原サイクリングコースその1

仙石原サイクリングコースはr75にほぼ並行する形で、その西にあるゴルフ場の中を抜けて行く道です。

北側からアプローチすると、まずは住宅地の中を行くごく普通の舗装路なのですが、横がゴルフ場になるとこれが砂利道になります。この砂利は適度に締め固められているので、私たちのバイクではそう苦労はしませんでした。ロードバイクでもなんとかなるでしょう。

仙石原サイクリングコースその2

仙石原サイクリングコースその2

そしてゴルフ場の影が薄くなると、道幅が狭まり舗装路になります。ここから先は森の中を行く快適な道になります。

道脇に芦ノ湖の湖尻水門から流れ出す早川が見え出すと、芦ノ湖まではすぐ。

箱根ロープウェイ

箱根ロープウェイ

感じのいい芦ノ湖キャンプ村を覗かせてもらって、そのあとr75に出ると、桃源台の箱根ロープウェイが見えてきます。

湖尻のボート乗場

湖尻のボート乗場

その先は湖尻のボート乗場です。

さすがに天気が悪いこの日は芦ノ湖もどんよりで、ここには観光客はほとんどいません。

湖岸の遊歩道を行く

湖岸の遊歩道を行く

ボート乗場の横にある遊覧船乗場の建物の横から、芦ノ湖の湖畔を行く遊歩道が箱根園まで続いているので、これに入ります。

湖畔を行くとは言ってもこの道は、ほとんどは森の中を行きます。写真は明るさを補正してあるので明るく見えますが、この時はかなり暗く、ほとんど夜間走行という感じです。しかもこの道、結構アップダウンがあって少しヘコヘコします。

箱根園付近

箱根園付近

この遊歩道の途中には、毎月13日に湖からアクセスすることができる、湖に赤い鳥居が建つ九頭龍神社本宮があるのですが、この時は暗くてその場所を認識できず、スルーしてしまいました。ここはまた今度。

ということで、気が付いたら箱根園に出ていました。

山のホテル付近

山のホテル付近

箱根園からも湖岸の道は続きますが、ここからはもう車が通る一般道です。

ツツジで有名な小田急の山のホテルの前をかすめて行くと、

箱根神社入口

箱根神社入口

箱根神社に到着。

箱根と言えば、芦ノ湖の海賊船とこの箱根神社でしょう。

箱根神社参道

箱根神社参道

ということで、ここは抜かすわけにはいきません。

箱根神社の門

箱根神社の門

赤い鳥居をくぐり、巨木の杉が並ぶ参道の階段を上ると、拝殿前の門の前に出ます。

ここは神社も立派ですが、周囲の森が素晴らしいです。

箱根神社拝殿

箱根神社拝殿

とりあえずここはジオポタ交通安全の祈願を。

九頭龍

九頭龍

拝殿の横には真新しい九頭龍神社新宮が建っていました。その前には手水なのか、九つの龍の噴水が。

ここの九頭龍神社に参拝したので、本宮のほうは良しとしましょう。

芦ノ湖と箱根神社の大鳥居

芦ノ湖と箱根神社の大鳥居

箱根神社の参拝が済んだら、元箱根へ向かいます。

芦ノ湖の向こう側に、その元箱根に建つ箱根神社の大鳥居と海賊船が見えてきました。

箱根神社の大鳥居

箱根神社の大鳥居

箱根神社の二之鳥居をくぐってさらに行くと、箱根駅伝のゴールで必ず映る国道一号線に建つ一之鳥居、大鳥居が現れます。

芦ノ湖と海賊船

芦ノ湖と海賊船

この大鳥居の脇は海賊船の乗場です。

その海賊船を背後に本日のメンバー全員集合。左より、切り絵の達人シロスキー、サイダー、ブロンプトンで箱根へ上ったトシちゃん、サリーナ、天照弁天さまレイナ、上りが早いヒデちゃんでした。

平和の鳥居

平和の鳥居

西を見れば、箱根神社の『平和の鳥居』が湖の中に建っています。天気がいいと、この向こうに富士山が見えるのですが。

このあとは箱根公園から富士山を眺めるつもりでしたが、この日は行く価値がないので、これもまた次の機会に。今日は輝かしい芦ノ湖と富士山を見られなかったので、いずれまたリベンジ企画をしなければならないでしょう。

旧東海道を下る

旧東海道を下る

元箱根からは本日の出発地でもある小田原へ下ります。

選択肢は三つあり、宮の下を通る東海道、箱根新道、旧東海道ですが、私たちはもっとも交通量が少ない旧東海道を使います。

旧街道の石畳

旧街道の石畳

お玉ヶ池を横目に下って行くと、江戸時代に造られた街道の石畳がクロスするところに出ます。

この下側の看板には『新設歩道』とあるので比較的最近整備され直したものなのでしょう。上側の入口には立派な石碑が建ち、『史跡 箱根旧街道』と掘られています。こちら側は国の指定史跡になっているそうです。

むかしの人はこんな道で箱根の山を超えたんですね。

甘酒茶屋

甘酒茶屋

石畳交差点から400mほど下ると、茅葺き屋根の甘酒茶屋があります。

芦ノ湖の畔では大した休憩をとらなかったので、ここで少しまったりします。

畑宿

畑宿

甘酒茶屋を出て、うねうねの箱根七曲りを下ると畑宿です。畑宿は寄木会館で有名ですが、ここにはもう一つ見どころがあります。

旧街道の石畳を上って行くと、それはありました。

東海道一里塚

東海道一里塚

ここには東海道の23番目の一里塚が保存されているのです。石畳の両側に円形の盛土がされ、その上に、一方はケヤキ、そしてもう一方にはモミの木が植えられています。

『え〜、これが一里塚ですかぁ〜。一里塚って棒切れのようなものが立っているものだと思っていました。 それに道の両側にあるものだったんですね〜』 と、レイナ。

そう、一里塚は街道の両側に設けられ、旅人が木陰で休憩できるように、その上には木が植えられるのが本来の姿だそうです。棒切れになってしまったものはおそらく元あった木が失われ、そのアイコンとして立てたものてしょう。

さらに東海道を下る

さらに東海道を下る

畑宿で社会の勉強をしたら、さらに東海道をどんどこ下ります。

この日は天候のせいか、箱根に観光客がほとんどいなかったため車が極端に少なく、快適な下りとなりました。

R1東海道

R1東海道

早川の三枚橋まで下ると、国道1号線の東海道に合流します。

風祭の旧道

風祭の旧道

しかしすぐに旧道らしき道が見つかったので、これをどんどこ行き、

小田原城

小田原城

小田原城址公園に到着です。

去年は耐震改修が終わったばかりでまだ未公開だった小田原城を覗いてみました。この天守閣があるゾーンまで自転車で上れることにちょっとびっくりです。

この企画、去年のリベンジとしては、天気がいま一つだったので完全に満足とは言えませんが、天気予報からすれば最高の出来だったと言わざるをえません。よく出来ました。太陽女神レイナに感謝!