播磨坂

播磨坂

2月半ば。例年なら一年でもっとも寒い日が続いてもおかしくない時期です。ところが今年の冬は暖かく(少なくとも東京では)、すでに梅は満開で河津桜も咲き出しています。

特にこの日は最高気温が17°Cにもなるといいます。完全に春の陽気。これは出かけなくちゃいけないでしょう。しかし今はコロナウイルス感染症対策の緊急事態宣言が出されている最中なので、開けっぴろげに企画発動はしにくいです。そこで適当なところでランデヴーということにしました。

播磨坂の河津桜

播磨坂の河津桜

廻るところは隅田公園、亀戸天神、旧中川で、梅と河津桜がいっぺんに楽しめるはず。

出発地の文京区小石川の播磨坂は桜の名所ですが、これはまだ。しかし染井吉野に混じって一本だけ河津桜の木があり、これは満開です。

Cool Japan

Cool Japan

北上野で前方にスカイツリーが見えました。でも周囲はご覧の通り、木造モルタルの二階建が立ち並び、電線がごちゃごちゃ。

Cool Japanの典型です。(笑)

松が谷梅園公園

松が谷梅園公園

調理器具や食器などを扱うかっぱ橋道具街の近くに松が谷梅園公園があります。この公園の詳細は知りませんでしたが、名前からして梅がありそうなので立ち寄ってみました。

松が谷梅園公園 の紅梅

松が谷梅園公園 の紅梅

ビルの谷間に紅梅が咲いていました。白梅はまだ。

花やしき前

花やしき前

浅草の花やしき前を通過し、

浅草寺

浅草寺

浅草寺の境内を横切ります。

この五重塔はあとで話題になりますので覚えておいてくださいね。

隅田公園

隅田公園

隅田川の川縁に出ました。

隅田公園の白梅

隅田公園の白梅

するとさっそく白梅が咲いていました。

隅田公園の白梅その2

隅田公園の白梅その2

真っ白でいい匂いが漂っています。

梅めぐり散歩道

梅めぐり散歩道

隅田公園を北に進んで行くと、野球場の横に梅めぐり散歩道があります。

三色揃い踏み

三色揃い踏み

ここは紅白に桃色も混じって賑やか。

盆栽梅

盆栽梅

真ん中の大きな白梅はまん丸に刈り込まれています。

これ、なんかちょっとへん。

梅らしい梅

梅らしい梅

梅といってもいろいろな種類があります。私はこんなのが好き。

はんなり

はんなり

これは白でもやわらかな色。

水仙

水仙

足下には水仙。梅めぐり散歩道に満足げなサリーナでした。(TOP写真)

隅田川右岸

隅田川右岸

梅めぐり散歩道から隅田川沿いを北に向かうとすぐ、道がうねって山谷堀広場になります。

この山谷堀広場は江戸時代に新吉原遊郭への水上路としても使われた山谷堀の跡です。またここから隅田川対岸の向島三囲神社の前あたりに渡していた『竹屋の渡し』があり、その碑が公園の隅に立っています。

山谷堀公園

山谷堀公園

山谷堀広場の奥の今戸橋交差点付近は江戸時代には今戸橋が架かり、その両側には有名な船宿の竹屋と有明楼がありました。この奥は現在は山谷堀公園としてきれいに整備されています。

待乳山聖天本龍院

待乳山聖天本龍院

山谷堀公園のすぐ横の小高い丘の上には待乳山(まつちやま)聖天本龍院が立っています。ここを広重が隅田川の対岸から描いていますが、これはあとで紹介しましょう。

隅田川の右岸を遡って桜橋を渡り、左岸に出ます。

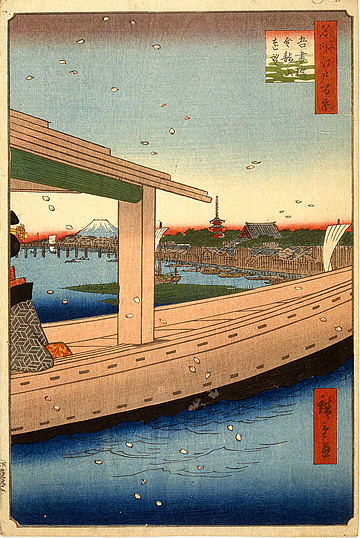

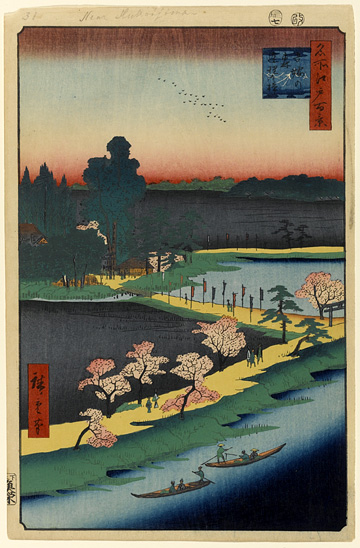

名所江戸百景『吾妻橋金龍山遠望』(安政四年(1857年)八月 春の部)

名所江戸百景『吾妻橋金龍山遠望』(安政四年(1857年)八月 春の部)

さて、ここで歌川広重の名所江戸百景をご紹介しましょう。『吾妻橋金龍山遠望』

花吹雪の中、隅田川に繰り出した屋根船(屋形船より簡素)の中にちらりと見えるのは芸者らしき女。その向かいには客が一人かあるいは二人乗っているはず。遠景に富士山と浅草寺の五重塔。金龍山は浅草寺の山号です。その左に見える橋が吾妻橋で、これは当時隅田川でもっとも北に架かる橋でした。(このさらに北に千住大橋があるが当時そこは荒川と呼ばれていた。)

船はどこへ向かうのでしょう。『竹屋の渡し』が出る三囲神社あたりは桜の名所だったようですから、そこで花見を楽しんで、先ほど私たちが通ってきた今戸橋あたりの料亭か、あるいはさらに山谷堀を遡って新吉原に行くのかもしれません。

名所東京百景『言問橋ビル群遠望』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

名所東京百景『言問橋ビル群遠望』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

現在はビルが立ち並び、富士山も浅草寺も見えません。吾妻橋の上流にも橋が架かり、現在上の絵の視点あたりから見える橋は言問橋です。

隅田川の対岸の中央部付近に見える護岸のへこみが、かつての山谷堀の跡です。

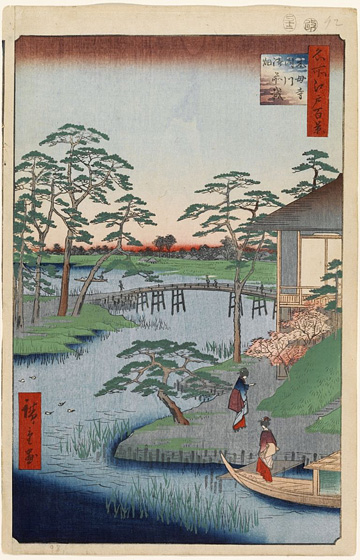

名所江戸百景『待乳山山谷堀夜景』(安政四年(1857年)八月 春の部)

名所江戸百景『待乳山山谷堀夜景』(安政四年(1857年)八月 春の部)

広重は上の絵の視点とほぼ同じところで夜景も描いています。この絵の画題に先ほどから取り上げている山谷堀が出てきました。絵には隅田川の対岸にはっきりとそれが描かれています。山谷堀の両岸に見える明かりがおそらく船宿の竹屋と有明楼で、橋脚がかろうじて見えているのが今戸橋でしょう。あの奥には新吉原があります。よく見れば猪牙船が山谷堀に吸い込まれていくようです。当時新吉原へはその入口に立つ大門近くまで船で行けたはずですが、通はあの今戸橋で船を降り、日本堤を歩いて行ったようです。

待乳山(まつちやま)は絵に見られるように元来はこんもりした丘だったようです。さらに昔はより高い山で、日本堤を築くために土が取られ低くなったとも言われています。今戸橋へ向かう船が目印にしていたのが、この待乳山だそうです。その山上に祀られている聖天宮は商店や花柳界の信仰が厚かったそうで、2本の大根が結合したものをシンボルとしています。それは夫婦の和合を表しているのだとか。乳を待つ山に夫婦和合を意味する合体した大根・・ 奥は新吉原・・・

桜散る暗闇の中、待乳山と山谷堀を背景に提灯のあとを行く芸者。着物は深紅。真っ白な顔に一文字に結ばれた口。このあとこの女はどこへ行くのでしょう。

三囲神社前

三囲神社前

上の絵の女が立つあたり、竹屋の渡しが着くあたりであった三囲神社の前を行きます。

ここは桜の名所として知られていました。

北十間川と東武伊勢崎線の特急列車

北十間川と東武伊勢崎線の特急列車

言問橋を過ぎ、墨田区側の隅田公園から北十間川沿いに入ります。隅田公園は台東区側にもあって紛らわしいですね。

ちょうど東武伊勢崎線の特急列車が高架橋を通って行きました。東武伊勢崎線は東武スカイツリーラインという愛称が与えられたそうですが、どうもこういったものは人々には浸透しないような気がします。東武伊勢崎線がシンプルでいいじゃないのよ。都電の『東京さくらトラム』も、そう呼んでいる人知らないんだよね。

東京スカイツリー

東京スカイツリー

じゃ〜ん、高さ634m! 世界一高いタワー東京スカイツリーです。このタワーは完成してからずいぶん経ちますが、私たちは完成後としては始めて、その下までやってきました。

これ、東京タワーの倍近い高さがあるんですからね。なんだかスケール感が狂ってしまいます。

ハナミ坂の紅梅

ハナミ坂の紅梅

そのスカイツリーに向かうと、交差点に大きな紅梅がありました。

この木、かなりの迫力!

河津桜と東京スカイツリー

河津桜と東京スカイツリー

東武橋を渡って北十間川の南岸に出ると、そこには河津桜が咲いています。

これはまだ5分咲き以下ですが固まって咲いているところがあったので、なんとか絵にしてみました。

名所江戸百景『小梅堤』(安政四年(1857年)二月 冬の部)

名所江戸百景『小梅堤』(安政四年(1857年)二月 冬の部)

スカイツリーのすぐ北に交差点がありますが、そこにはかつて曳舟川が流れていました。

この川はその名のとおりに舟を人力で曳く交通機関があったことに由来します。その区間はここから亀有の水戸街道の近くまでの約7kmでした。広重は現在の葛飾区内のこの川を『四ツ木通用水引ふね』で描いています。

名所東京百景『小梅堤なし』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

名所東京百景『小梅堤なし』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

江戸時代、隅田川の東岸のこのあたりは小梅村でした。『小梅堤』はこのスカイツリーの北の交差点付近を描いたものだそうです。

現在は川は影も形もなく、当時を思わせるものはまったく見当たりませんが、唯一、この先緩いカーブを描いていることだけが広重の時代と同じと言えるでしょう。

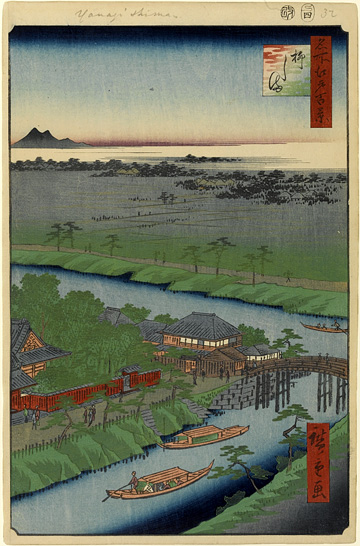

名所江戸百景『柳しま』(安政四年(1857年)四月 春の部)

名所江戸百景『柳しま』(安政四年(1857年)四月 春の部)

『柳しま』には掘割の幅が10間であるため十間川として知られる二本の川、北十間川と横十間川の交差点が描かれています。

北十間川を東へ進むと南から横十間川がぶつかってきます。そこに架かるのが柳島橋で、この橋の西の袂には有名な料亭の『橋本』がありました。その南に立つのは法性寺(ほっしょうじ)の妙見堂。この『妙見さま』は北斗七星を神格化した北辰妙見大菩薩を本尊として祀り、特に芸人に人気があったようで、かの葛飾北斎はその初期の画号『北斎辰政』をここからとって付けたと言われています。

陸路より水路が便利だった時代には屋根船でこのあたりにやって来て、亀戸天神で藤を眺め、妙見さまにお参りして橋本で腹ごしらえしたあと、吉原に繰り出したのでしょう。水路が張り巡らされた江戸時代の水上交通網をもっと大切にしていたら、東京もベネチアのようになったかもしれませんね。

北十間川の向こうには関東平野がどこまでも広がり、彼方に筑波山が見えます。

名所東京百景『柳しま』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

名所東京百景『柳しま』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

料亭の橋本は大正時代の地震で倒壊したようで現在はありませんが、北十間川と横十間川、そして柳島橋と妙見堂は少し形状は変わりましたが今日もそこにあります。

亀戸天神

亀戸天神

横十間川を南に下って行くと亀戸天神に着きます。

朱色の鳥居の前に紅梅。

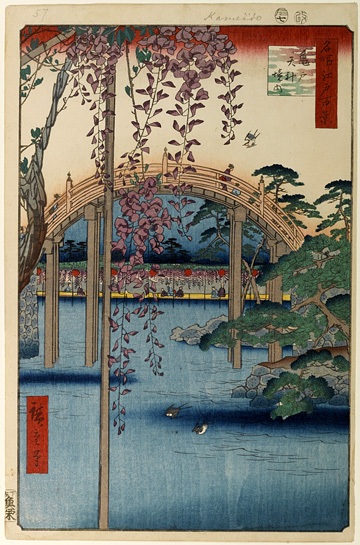

名所江戸百景『亀戸天神境内』(安政三年(1856年)七月 夏の部)

名所江戸百景『亀戸天神境内』(安政三年(1856年)七月 夏の部)

ここは藤の名所で広重は太鼓橋と藤をモチーフに、こんな絵を描いています。境内に太鼓橋は大小2つありますが、これは鳥居のすぐ先にある大きい方の男橋で、当時は木造でした。橋脚により高く持ち上げられていますがこれはデフォルメで、実際は現在の鉄筋コンクリートで架け替えられた橋と同じくらいの高さだったようです。橋の反りもデフォルメされているように感じますが、これは現在のものとそう大きく変わりません。

ヘンリー・スミス(広重 名所江戸百景/岩波書店)は、絵の視点は東側とし、橋の下の空の色が池と同じなのは何かの手違いであろうと述べています。事実、後刷りではこの色は橋の上の色に置き換えられています。

名所東京百景『亀戸天神境内』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

名所東京百景『亀戸天神境内』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

上の絵とは逆に西側から橋を見ました。こちら側に咲くのは藤ではなく梅で、今が満開です。

名所東京百景『亀戸天神境内』(令和三年(2021年)四月 春の部)

名所東京百景『亀戸天神境内』(令和三年(2021年)四月 春の部)

追補写真。藤の季節の女橋。

亀戸天神の池の西側の梅

亀戸天神の池の西側の梅

紅色と桃色の梅。

桃色梅枝垂

桃色梅枝垂

枝垂です。向こう側の棚は藤。

白枝垂

白枝垂

白の枝垂。

亀戸天神拝殿

亀戸天神拝殿

お祀りしているのは菅原道真。合格祈願の絵馬がずらりとぶら下がっています。

絵馬と白梅

絵馬と白梅

もの凄い量の絵馬です。

亀戸天神と東京スカイツリー

亀戸天神と東京スカイツリー

どこからでも見える東京スカイツリーですが、伝統的な建物との相性はどうでしょう。

まっすぐな白梅

まっすぐな白梅

まっすぐ延びた枝に付いた花。

枝垂梅

枝垂梅

亀戸天神の梅を堪能したら次は『亀戸梅屋舗(かめいどうめやしき)』へ。

名所東京百景『亀戸梅屋舗跡』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

名所東京百景『亀戸梅屋舗跡』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

亀戸梅屋舗は江戸時代にあった梅園で、梅屋舗の中でも特に人気が高かったところだそうです。

そこにはもちろん梅たくさんあったわけですが、有名だったのは『臥竜梅(がりゅうばい)』という白梅でした。しかし現在は梅園そのものがなくなっており、道路に梅の木が植えられているだけです。それもなぜか紅梅です。

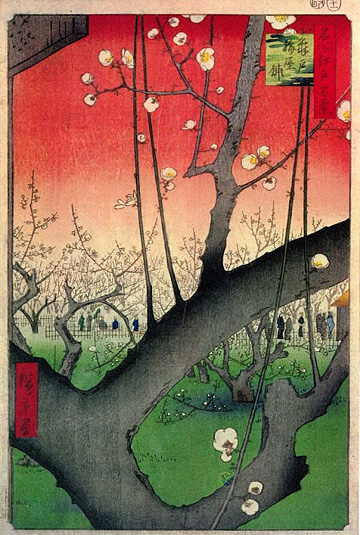

名所江戸百景『亀戸梅屋舗』(安政四年(1857年)十一月 春の部)

名所江戸百景『亀戸梅屋舗』(安政四年(1857年)十一月 春の部)

画面いっぱいに広がるように描かれているのが臥竜梅。それも枝のアップ。当時こうした構図はまず見られない、異例のものと言えると思います。広重の独創性が見えます。

曲がりくねった幹から伸びる枝に真っ白な花。この枝は垂れ下がって土の中に入り込み、また別のところから現れると言います。当時は15m四方に枝が張っていたそうですから、向こう側に見える木も臥竜梅の一部なのかもしれません。臥竜梅の名は竜が寝そべっているように見えることからとされます。絵の一番奥に柵が見えますが、臥竜梅はあのように囲まれていたそうです。

この絵はゴッホが模写したことで名所江戸百景の中でももっとも有名な一枚になっていますが、ゴッホのそれはまるで印象が異なります。ゴッホにはみなぎる生命力といったものを感じることができますが、そこには静かな落ち着いた空気がありません。

福神橋より北十間川とスカイツリーを望む

福神橋より北十間川とスカイツリーを望む

亀戸梅屋舗跡から北十間川沿いを東に向かいます。

振り返ればあの東京スカイツリーがすくっと立ち上がっています。

名所江戸百景『吾嬬の森連理の梓』(安政三年(1856年)七月 春の部)

名所江戸百景『吾嬬の森連理の梓』(安政三年(1856年)七月 春の部)

福神橋のすぐ東に吾嬬神社が立っています。

吾嬬の森は吾嬬権現社の森ということでいいでしょう。連理(れんり)とは一本の木の枝が他の木の枝とくっついて、癒着結合したものを指します。梓(あずさ)は『樟』(くすのき)の誤記。広重が間違えたか、あるいは彫師が間違えたか。つまり吾嬬権現社の森と枝がくっついた樟という画題です。絵本江戸土産では『吾嬬社森』ともっと単純。

名所東京百景『吾嬬の鳥居連理の梓なし』(令和三年(2021年)四月 春の部)

名所東京百景『吾嬬の鳥居連理の梓なし』(令和三年(2021年)四月 春の部)

桜が咲く土手道を行くと吾嬬権現社の鳥居が立っています。その奥に延びる参道には幟が立ち、左手には田んぼ、右手には池が見えます。この池は蓮池だそう。小さな橋を渡った先に見える幹が2つに別れた大木が連理の樟です。この樟には日本武尊と弟橘媛の物語があり、それによると、弟橘媛の死を嘆き悲しんで日本武尊が挿した樟の二本の箸から枝葉が出、それがのちに絵に見られるような大木になったそうです。

現在の社の境内はだいぶ狭く、森はなく大きな樟も見当たりません。

旧中川

旧中川

北十間川の東の末端は旧中川。ここから旧中川沿いを北上します。

旧中川はその両端に水門が設けられていて水の流れが完全に管理されているため、川面のすぐ近くまで近づけるのが楽しいです。

旧中川沿いの河津桜とサリーナ

旧中川沿いの河津桜とサリーナ

旧中川沿いには桜と河津桜が植えられています。

河津桜の早いものはそろそろ見頃です。

旧中川沿いの河津桜

旧中川沿いの河津桜

旧中川沿いの河津桜その2

旧中川沿いの河津桜その2

旧中川沿いの河津桜とサリーナその2

旧中川沿いの河津桜とサリーナその2

旧中川沿いの河津桜その3

旧中川沿いの河津桜その3

旧中川沿いの河津桜その4

旧中川沿いの河津桜その4

サンダリアスとサリーナ

サンダリアスとサリーナ

河津桜を眺めながらゆっくり流していると、『やあ、どうもー』という声が。サンダリアスと遭遇です。ちょうど河津桜が咲いていたので、その前で、ポーズ。

今回の企画は前日の案内となってしまったこともあり、ランデヴーできたのはこのサンダリアスだけでしたが、こんな時期なので、ちょっとでも実際に会って話ができるのはほんとに嬉しいことですね!

モコモコの河津桜

モコモコの河津桜

河津桜モコモコ!

荒川自転車道

荒川自転車道

サンダリアスと別れて荒川に出て、ちょっとの間、荒川自転車道を北上。

今日は午前中はほとんど風はありませんでしたが、午後は風が強くなるとの予報の通り、ここはビュービューです。でも追い風でらくちんでした。

隅田川

隅田川

堀切で荒川の土手を降り、隅田川にシフト。子供たちが凧揚げをしていました。ゲイラではなく足が付いた伝統的な凧です。

江戸時代、凧はイカと呼ばれていました。それが江戸城に度々舞い込んだため防衛上問題視され、イカ揚げ禁止になったのです。しかし凧好きだった江戸っ子たちは、これはイカじゃねえ。タコだっ! と言ってそれからイカはタコになりました。したがって今の凧の足は8本でなくてはいけませぬ。(タコ8だけ冗談。前半は本当らしい。チコちゃんでやっていた!)

白鬚橋

白鬚橋

レトロな白鬚橋を渡り、

東白鬚公園

東白鬚公園

都営白鬚東アパートの西の公園を北上。

名所江戸百景『木母寺内川御前栽畑』(安政四年(1857年)十二月 秋の部)

名所江戸百景『木母寺内川御前栽畑』(安政四年(1857年)十二月 秋の部)

すると木母寺(もくぼじ)があります。『木母寺内川御前栽畑』は、『もくぼじ、うちがわ、ごぜんさいはた』。絵本江戸土産では『木母寺料理屋御前栽畑内川』。

江戸時代の木母寺は隅田川に繋がる内川と呼ばれた入り江の奥200mほどのところにありました。近くには水神社があり、境内には能『隅田川』でも取り上げられている梅若丸の塚があったため、行楽地となっていたそうです。

絵は画面のずっと手前に隅田川。屋根船でそこから内川を遡ってくると、右手に見えるのは江戸でも名だたる料亭の植半(植木屋とも)。植半は3代将軍家光の頃に木母寺境内で参拝客を相手に掛茶屋を開いたのが始まりとのことで、このさらに右手に本堂があるようです。着飾った女が二人、今船から降り料亭に向かっています。これからどのような宴があるのでしょう。

御前裁畑は将軍家のための菜園で、絵の左奥、綾瀬川の河口付近にあったようです。

名所東京百景『木母寺園内路白鬚東アパート』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

名所東京百景『木母寺園内路白鬚東アパート』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

左は現在の木母寺。江戸時代はここがまさに内川でした。正面は都市的な防火壁として計画された都営白鬚東アパートで、当時の木母寺はあのあたりにありました。

今、美女が一人自転車を降り木母寺へ向かっています。このあと宴は特に予定されてはいないようです。

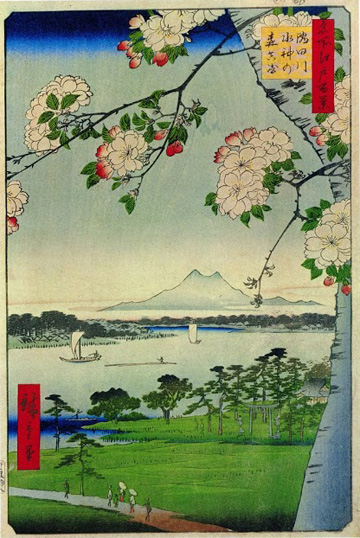

名所江戸百景『隅田川水神の森真崎』(安政三年(1856年)八月 春の部)

名所江戸百景『隅田川水神の森真崎』(安政三年(1856年)八月 春の部)

『隅田川水神の森真崎』は上の木母寺のすぐ南の水神の森を描いています。

手前に八重咲きの桜。このあたりの桜は八代将軍吉宗が植えさしたそうです。その先が水神の森で、隅田川の水の神を祀った水神社がひっそりと立っています。その左に上の絵で見た内川の入口が見えます。隅田川の先には筑波山。この絵には役者が揃った感があります。

絵の下側で人々が向かうのは『橋場の渡し』だとスミス氏(前掲書)は言っています。橋場の渡しは現在の白鬚橋あたりにあったもので『白鬚の渡し』とも呼ばれたそうです。真崎は左手に見える対岸の一帯で、広重はそちら側からこの水神の森あたりを『真崎辺より水神の森内川関屋の里を見る図』で描いています。

名所東京百景『東白鬚公園隅田川神社首都高速』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

名所東京百景『東白鬚公園隅田川神社首都高速』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

水神社は現在は隅田川神社として、100mほど南に移転して存在しています。源頼朝の創建とされ、隅田川流域の船主たちの信仰を集めたほか、『水神』の名から水商売の人々にも信仰されたそうです。

隅田川神社の白梅

隅田川神社の白梅

隅田川神社は首都高速のすぐ下とも言える場所に立っており、あまり良い立地とは言えませんが、白梅が香しい匂いを漂わせていました。

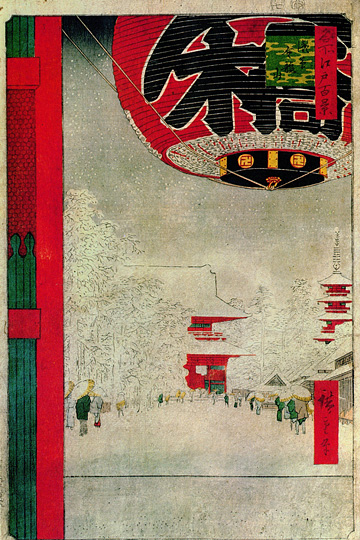

名所江戸百景『浅草金龍山』(安政三年(1856年)七月 冬の部)

名所江戸百景『浅草金龍山』(安政三年(1856年)七月 冬の部)

浅草寺に戻ってきました。絵はご存知、雷門の大提灯です。

雪景色の浅草寺。色は白を基調としたモノトーンに伽藍と提灯の朱、そしてその補色の緑色と黄色そして藍が少し。単純にして大胆な構図。そこに最少の色使いで最大限の効果を上げていると言っていいでしょう。広重のグラフィックデザイナーとしての才能が充分に発揮されている作品と言えます。

それにしても木版画でこの雪の表情はどうやったら出せるのかと、ただ驚くばかりです。これは、広重がデザイナーとしてだけではなく、繊細な、そして巧妙な絵描きとしての才能を持っていたことを充分に示す一枚です。

正面は仁王門、今日は左に見える五重塔は反対側の右手にあります。仲見世はこの当時は夜には仕舞われる仕様だったため、絵にあるような悪天候の時は店が出されなかったのでしょう。

大提灯には『志ん橋』(新橋のこと)と書かれています。これは新橋の屋根職人が奉納したものでその出身地が書かれているのだそうです。

名所東京百景『浅草金龍山』(令和三年(2021年)一月 冬の部)

名所東京百景『浅草金龍山』(令和三年(2021年)一月 冬の部)

現在の雷門は松下幸之助の寄進によって1960年に再建されたもので、松下が自身の名や社名を表に出すのを好まなかったため、大提灯には雷門とあります。以来、これは松下電器により10年ごとに修復されており、もっとも最近では2020年に架け替えられました。提灯の下部のかざり金具には『松下電器』と『松下幸之助』の名がありますが、これに小さく『現パナソニック』の文字が加えられました。

この時期でも浅草の仲見世は人でごった返していました。

駒形橋より吾妻橋を望む

駒形橋より吾妻橋を望む

雷門までやってきたので駒形橋に出てみました。

アサビビールの火の玉は健在。ここからの眺望は東京スカイツリーが加わり、シュール感が増しています。

名所江戸百景『駒形堂吾嬬橋』(安政四年(1857年)一月 夏の部)

名所江戸百景『駒形堂吾嬬橋』(安政四年(1857年)一月 夏の部)

この吾嬬橋あたりを描いた広重の一枚がこれ。『駒形堂吾嬬橋』

駒形堂は左下に屋根だけ描かれてます。吾嬬橋はその屋根のすぐ上の左端に僅かに見えるだけ。この絵の主題は画面の半分を占める空でしょうか。さらにそのうちの大部分を墨色の重い色が占めています。旧暦5月(現在の6月から7月初めごろ)の五月雨。空からは雨がしたたり落ちています。写真では判然としませんが、それにごく僅かな雲母摺りが施されています。

赤い幟は駒形堂の近くにあった小間物屋のもので、これは紅がありますの合図だそう。空にはホトトギス。

君はいま駒形あたりほととぎす

吉原の高尾太夫が詠んだ句。太夫の相方は屋敷への帰途。廊に一人残された太夫は、ホトトギスの鳴き声に『こ・ま・か・た』と聴く。暗い空、蝶々雲、はためく紅、ここにはしっとりとした詩情が表現されているといえるでしょう。

名所東京百景『駒形堂東京スカイツリー』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

名所東京百景『駒形堂東京スカイツリー』(令和三年(2021年)二月 冬の部)

現在の駒形堂のあたりからは吾嬬橋は見えません。代わりに東京スカイツリーが立っているのが見えます。