久ノ浜駅

久ノ浜駅

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したので、2020年以来の長距離ツアーをすることにしました。今回はなんと日本列島横断! 福島県のいわき市から新潟県の新潟市までの400kmです。ここには磐越東線(ばんえつ とうせん)と磐越西線(ばんえつ さいせん)という鉄道が通っているので、疲れたらこの鉄道でエスケープが可能です。

出発地に選んだのはJR常磐線(じょうばんせん)の久ノ浜駅(ひさのはまえき)。ところがその久ノ浜駅に降り立ったのはコテッチャンただ一人。あれっ?

殿上崎を目指す

殿上崎を目指す

実はこの日のいわき市の天気は午後の2時までずっと1mm/hの雨予報だったので、他のメンバーは午前中の走行は取り止めて、午後、適当なところから走ることにしたのです。

ということで、雨好きなコテッチャンは一人久ノ浜駅を出発、予定のとおり、まず太平洋に突き出した殿上崎へ向かいました。雨は今は上がっているようです。

殿上崎

殿上崎

大久川に架かる蔭久橋の袂までやってくると、川向こうに殿上崎がよく見えます。

殿上崎の先は太平洋! ここから新潟の日本海まで温泉に浸かりながらゆっくり旅します。

いわき七浜街道

いわき七浜街道

殿上崎を眺めたら、ここから延びている海岸自転車道に入ります。

路面には『いわき七浜街道 勿来の関まで52km』の文字が。この海岸自転車道は『いわき七浜街道』という自転車ルートの一部です。前方にはこれから向かう弁天島が岬の下に浮かんでいるのが見えます。

波立海岸展望台

波立海岸展望台

いわき七浜街道を2kmほど進むと広場状の波立海岸展望台(はったちかいがん てんぼうだい)に出ます。

ここには2つ石碑が立っています。右は西行の歌碑で、左の低い方には、磐城平藩の藩主内藤義概の次男で芭蕉とも親交があった俳人の内藤露沾(義英)の三句が刻まれています。春の久之浜、夏の波立堂、秋のケイトウの花と、いずれもこの地を詠んだものです。

八百日ゆく 春の日あしや ひさの浜

とこ夏や 波立堂の 翡蓼の幸

岡寺や 駒なづむ浜 鶏頭花

弁天島

弁天島

波立海岸展望台を出るといわき七浜街道はr395四倉久之浜線を行くようになり、ほどなく弁天島に到着。

岩の上の祠

岩の上の祠

弁天島には赤い橋を渡ってアクセスできるようになっています。

今にも崩れ落ちそうな岩の上には、弁財天を祀る祠が見えます。

弁天島の鳥居

弁天島の鳥居

祠を眺めながら島を半周すると、海に向かって赤い鳥居が立っています。

その向こうには、いわき七浜街道の入口の先にあった殿上崎が見えます。

弁天島を下に

弁天島を下に

弁天様にお参りしたら弁天島を下に見ながらスロープを上り、歩行者と自転車用の小さなトンネルをくぐって舟門海岸に抜けます。

舟門海岸

舟門海岸

舟門海岸から四倉の道の駅まではR6を行きます。

再び海岸自転車道

再び海岸自転車道

四倉の道の駅を過ぎるといわき七浜街道は再び海岸自転車道になり、四倉海水浴場、新舞子海岸と進んでいきます。

しかしこの海岸自転車道は仁井田川の東舞子橋に突き当たって行き場を失い、突然おしまいに。

仁井田川

仁井田川

ちょっと戻ってこれより仁井田川を遡ります。仁井田川の土手上は自転車道のような造り。r382豊間四倉線との接続部は工事中なので、もしかしたら海岸自転車道と繋がるのかもしれません。

福島県は阿武隈高地と奥羽山脈とによって浜通り、中通り、会津地方の3地域に区分されています。今日は浜通りから中通りへ向かって走り、阿武隈高地の真ん中辺まで進むことになります。

大きなパックマン!

大きなパックマン!

田植えが終わったばかりの田んぼの中に小島のように浮かんで見える土地には石柱が数本立っています。おそらくこれは田んぼの所有者のお墓でしょう。その石柱を守るように大きく枝を伸ばした木。

これを見てコテッチャンは『大きなパックマン!』と思ったそうな。パックン!!(笑)

向かう方角に横たわる山々

向かう方角に横たわる山々

海を離れてこれからは山へ向かいます。先には低い山が横たわっているのが見えます。この先はあの山の合間を縫って進んで行くことになります。阿武隈高地は高地というだけあり高い山はほとんどありませんが、台地よりは起伏が大きいといったイメージでしょうか。

海辺ではほとんど雨に当たりませんでしたが、ここに来てちょっとパラついてきました。あまり降らないでほしいですね。

仁井田川と戸田橋

仁井田川と戸田橋

横を流れている仁井田川は河口付近はコンクリートの護岸でしたが、それ以外は自然の法面でいい感じです。

馬上の仁井田川

馬上の仁井田川

太平洋を離れて40分走ったところ。だいぶ山が狭まってきました。

常磐自動車道

常磐自動車道

これまで平坦だった道がごく僅かに上り出すと、先に常磐自動車道が見えてきます。

あの高架橋のすぐ先が標高70mの本日の最初のピーク。

梅ノ作

梅ノ作

ピークを過ぎたら標高25mの梅ノ作まで下って小川江筋(おがわえすじ)に入ります。

ここに来て雲がかなり低くなってきて、ちょっと怪しい雰囲気。

小川江筋

小川江筋

小川江筋は1665年に完成した夏井川を水源とする農業用水路で、小川町関場にある取水口から四倉町まで約30km続き、現在は水道水としても使用されているようです。

江筋はいわき地方で水路を意味する言葉のようで、このあたりには小川江筋の他に、愛谷江筋、大滝江筋が流れています。

小川の農家

小川の農家

小川に入ると道端に『いちご』の幟を発見。農家の直販です。

ここでコテッチャンは、あとでみんなでいただくためにいちごを1パック購入しました。そしてちょうど昼飯時だったので、どこかお弁当をゆっくり食べられるところがないか聞いてみると、この農家の方は近くの神社を教えてくれたそうです。

小川諏訪神社

小川諏訪神社

その神社とは小川諏訪神社でした。

コテッチャンが境内の中へ進むと、拝殿の横に大きな大理石のテーブルとベンチを見つけて感動。そこでゆっくりお弁当をいただいたのでした。

磐越東線車内

磐越東線車内

そのころ、サイダー、サリーナ、レイナの三人はいわき駅で常磐線から磐越東線に乗り換えたところで、コテッチャンに現在地の位置情報を送っていました。

コテッチャンが予定の通りの進行で小川にいることがわかり、雨も問題なさそうだったので、小川郷駅の一つ先の江田駅で待ち合わせることに。

小川の田んぼと山

小川の田んぼと山

ゆっくりのんびり昼食を済ませたコテッチャンは山と田んぼを眺めつつ、googleマップを見ながら三人のいる方角へ進んで行きました。ところがこれが間違いの元。

コテッチャンは三人が列車で移動していることをすっかり忘れており、googleが示す位置に向かえば良いものと思い込んでいたので、あれよあれよという間にそのポイントは目の前を通過して、遥か彼方へと去って行ってしまったのです。

江田駅

江田駅

サイダー、サリーナ、レイナの三人は予定の通りに江田駅に到着。

この駅は無人駅でSUICAが使えなかったのであとで精算しなければいけません。ローカル線にはそうしたところが多いのでちょっと面倒ですね。

江田駅前

江田駅前

少し遠回りしたもののコテッチャンもなんとか江田駅に到着。

ここからは4人でのツアーです。

江田駅付近を通過する磐越東線

江田駅付近を通過する磐越東線

コテッチャンが着いたのが14時半だったので、江田駅を14:39に出るいわき行の列車を眺めてから出発することにしました。

『ゆうゆうあぶくまライン』の愛称がある磐越東線はいわき市のいわき駅から郡山市の郡山駅を結ぶ85.6km。車両はグリーンのツートンカラーで二両編成が標準です。私たちはしばらくこの線に沿って走って行きます。

江田駅付近

江田駅付近

江田駅から本日の終着地の小野町の宿までは25kmほどと距離は大したことはなのですが、だいぶ山の中に入ってきているので、ここからは穏やかながらもずっと上りです。

道脇は、進行右手に磐越東線の線路、左手に田んぼ。

上るレイナ

上るレイナ

その田んぼが徐々に狭くなってなくなると、夏井川が流れるようになります。

夏井川

夏井川

夏井川のこのあたりは夏井川渓谷と呼ばれています。阿武隈山系の花崗岩を浸食しできた約16kmにわたる渓谷です。

籠場の滝

籠場の滝

その夏井川渓谷には小さな滝がたくさん落ちています。

これは落差5mの籠場の滝(かごばのたき)。夏井川渓谷ではこのあたりが最大の見どころでしょう。

籠場の滝上部

籠場の滝上部

籠場の滝の上部にも渓谷は続いています。

ザワザワという水が流れる音がとても心地良いです。

コテッチャンとサリーナ

コテッチャンとサリーナ

渓谷を眺めつつ水の音に癒されながら、夏井川渓谷の横をゆっくり上って行くコテッチャンとサリーナ。

E-bikeのレイナはいつの間にかスーっとスピードアップして先頭を牽いています。

錦展望台からの眺め

錦展望台からの眺め

ほどなく錦展望台というところが現れます。

この時ここはあまりパッとしない景色でしたが、錦とあるので秋の紅葉は良いのかもしれません、

大滝上流

大滝上流

磐越東線の橋梁が夏井川を渡るところには大滝という幅8m、落差5mほどの滝があるようなのですが、この時は木々が生い茂っていて道路からは見えませんでした。川まで下りれば良い絵になりそうなところではあります。

川前の2km手前の景色

川前の2km手前の景色

江田駅から6km、川前駅の手前2km地点です。

人家はまったくありませんが上空を走る高圧線が人の存在を強く感じさせます。

川前

川前

川前に到着。

ここの夏井川には堰が設けられており、先ほどまでの渓谷とはだいぶ表情が異なります。

川前駅

川前駅

川前の集落はr41小野四倉線を挟んで南北に分かれています。私たちは橋を渡って南のゾーンにある駅方面へ。

先ほど私たちが降りた江田駅はプラットフォームだけでしたが、この川前駅には比較的最近建てられた駅舎がありました。

川前の上り

川前の上り

川前駅を出てr41小野四倉線に戻り、磐越東線の線路を横に見ながら、ゆっくり緩い坂道を上って行きます。

不調ハリー・クイン

不調ハリー・クイン

この坂でレイナが、自転車の調子がおかしくてアシストが効いていないようだと言い出しました。電動アシストバイクのアシストが効かないとなると、ただの鉄下駄になってしまいますから大変です。

電気系統のトラブルの原因は複数考えられますが、それを解明するのは難しいので、とりあえず一番ありえそうなケーブルコネクターの接続をし直してみました。

新緑の中を行くレイナ

新緑の中を行くレイナ

これでレイナにはしばらく様子を見てもらうことにして、再出発です。

関東地方では木々は新緑が終わり深い緑色になりつつありますが、このあたりはまだ新緑と言って良い瑞々しい緑が広がっています。

上るサリーナ

上るサリーナ

レイナの自転車はどうやら復調したようで、なんとか坂道を上って行っています。

サリーナは今回はr&mのBD-3に股がって登場。この自転車は電動に乗り換えたレイナから譲り受けたもので、内装3速に外装8速で24速というワイドレシオなのですが、重いギアは必要ないと前のギアを小さいものに交換してきたので、今回のツアーの上りはまったく不安なしです。

沈下橋

沈下橋

小さな宇根尻という集落を過ぎたところに沈下橋が架かっていたので渡ってみました。この橋は橋脚と桁は鉄骨造ですが、上部構造は木造でいい感じです。

この時ちょうど1日数本しかない列車が上り下りとも横を通過して行きました。

白い煙が見える民家

白い煙が見える民家

宇根尻の先の集落は棚木までないのですが、その間にも民家がポツポツと所々に立っています。こうしたところにも集落名はあるようで、地形図には小田代とあります。

写真の赤い屋根の民家からは白い煙が立ち上っています。時は16時半。今時薪で炊事をしたり風呂を沸かしているところがあるとは思えませんが、時刻からするとやはりそのいずれかでしょうか。

棚木の入口に架かる磐越東線の線路

棚木の入口に架かる磐越東線の線路

棚木の集落の入口で磐越東線の線路が上空を横切っています。古そうな石積みの上に単純な鉄骨の梁が架けられただけの橋で決して大きな構造物ではないですが、歴史を感じさせます。

雪割り棟と煙出しがある民家

雪割り棟と煙出しがある民家

棚木の集落に入りました。ここには雪割り棟と煙出しがある民家が立っています。

雪割り棟は豪雪地帯で屋根に雪が積もると家が押しつぶされてしまうため、それを防ぐために雪を棟で割り裂いて落下させる仕組みのもの。煙出しは屋根の頂部から囲炉裏の煙を外に逃がす仕組みです。

棚木の吊り橋

棚木の吊り橋

棚木には吊り橋もあります。

この橋、吊り材のスチールが途中で溶接されているというかなり珍しい造りで、その溶接部が切れているところがあるから恐ろしいです。なんとなく素人臭い造りなので、公共のものではないのかも。

不調レイナ

不調レイナ

いったん復調したように思えたレイナの自転車は、ここに来てまた調子が悪いということで、もう一度ケーブルコネクターの確認と接点のクリーニングをしてみました。さて、今度はどうだ?

藤の花

藤の花

福島県はさすがに東北地方だけあり、花が東京近郊より半月から一月ほど遅いようです。周囲にはツツジや藤といった花がまだたくさん残っています。特に薄紫色の藤の花は今が盛りです。

夏井川の鍋淵

夏井川の鍋淵

川前沖流の飲みものの自販機がある商店を横目に通り過ぎると、道が大きくカーブします。

その横を流れる夏井川は鍋淵と呼ばれ、ごつごつした岩場の間を渓流が滝になって滑り落ちています。

水道橋

水道橋

鍋淵のすぐ上流にはこれまたレトロな水道橋が上空を渡っています。橋脚は石造でしょうか。それとも鉄筋コンクリートに石で化粧したものか。

五味沢

五味沢

五味沢に入るとここにも雪割り棟と煙出しがあるとても大きな民家が立っています。

夏井

夏井

ここまで走ってきたいわき市はとても大きな市でしたが、ようやくここから小野町に入ります。

小野町はまず夏井です。私たちが辿ってきたここまでの道の横を流れていた川の名が夏井川であることからもわかるように、夏井は江田以降登場した他の集落に比べるとかなり大きいです。写真は夏井の中でも川の南にある原という地区です。

ここまでそうきつくはないもののずっと上りでしたが、ここで上りは終了。あとはほぼフラットになります。

夏井駅

夏井駅

夏井駅を覗いてみました。

集落の規模の割に駅はかなり簡素で、プラットフォームに本当に小さな待ち合い小屋がポンと置かれただけのものです。

諏訪大釜

諏訪大釜

夏井駅を出るとすぐに諏訪神社があります。その前には諏訪大釜というものがありました。立派な屋根の下に大きなお釜が鎮座しています。その前に立つ『諏訪大釜の由来碑』には以下のようにあります。

土用入の神社神事である湯花祭に因み、神社より諏訪の名を拝受し信者の総意を以って安置した、大釜であります。

湯花祭は夏の土用入を前に『湯掛け神事』により夏を健常に乗り切るための祭礼とのことで、この神社独自のものだそうです。

諏訪神社入口

諏訪神社入口

さて、こちらがその諏訪神社ですが、ここには大釜以外に見どころがあります。

諏訪神社の前に立つ翁杉と媼杉

諏訪神社の前に立つ翁杉と媼杉

それは樹齢1200年以上とされる翁杉(じじすぎ)と媼杉(ばばすぎ)です。

いわゆる夫婦杉で二本並んで立っているのですが、国の天然記念物に指定されているだけあり相当に立派です。

翁杉と媼杉

翁杉と媼杉

両方とも幹廻りは10m近くあり、樹高は50m近くになる巨木です。

左に媼杉、右に翁杉

左に媼杉、右に翁杉

以前はこの二本の木の間を通ってお詣りしたそうですが、幹が太くなり過ぎて根が盛り上がってきたため、現在の参道は木の外を廻るように変更されたそうです。

巨大な翁杉と媼杉を廻ってそのうしろにある階段を登ると諏訪神社の拝殿の前に出ます。この社もかなり立派です。なぜここにこのような立派な神社があるのかと言えば、それは次のようです。

諏訪神社拝殿

諏訪神社拝殿

昔々、東北が蝦夷と呼ばれていた頃、国司や民衆を殺戮し暴虐の限りを尽くしていた村の城主がいました。これを鎮めるべく征東使として任命された藤原継縄(ふじわらのつぐただ)はここに陣を張り、社を築いて戦勝を祈願しました。 その際に勿来の関から持参した白砂を撒いて杉の木を植えたそうです。 継縄は連戦連勝しついに賊の頭目を討ち果たしました。そして凱旋しこの社を造営したのだそうです。 継縄が植えた杉の木というのが現在参道にある杉の木と伝わるそうです。

--おしまい--

アヤメ

アヤメ

諏訪神社にお詣りを済ませたら、いよいよ本日の終着地の小野に向かいます。

線路脇には鮮やかな青紫色のアヤメがたくさん。

小治郎の自転車道

小治郎の自転車道

小野新町駅の少し手前の小治郎に僅かな区間ですが土手を整備し直したところがあり、その上が自転車道になっていました。気分良し!

南作の右支夏井川

南作の右支夏井川

小野新町駅付近を流れる川は右支夏井川。

右支夏井川はこのすぐ下流で夏井川と合流しています。実は夏井川の本流はこちらだと思っていたのですが、それは別の方でした。

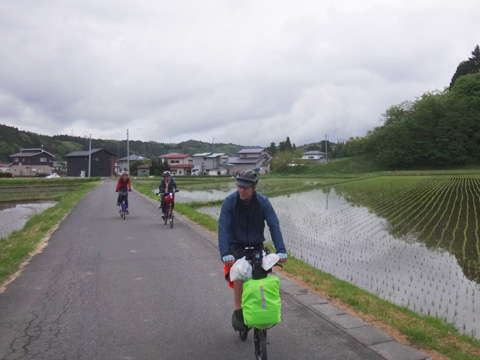

谷津の田んぼの中を行く

谷津の田んぼの中を行く

橋を渡ったら右支夏井川を離れ、田んぼの中をどんどこ。

山道突入

山道突入

そしてその田んぼがなくなると山道に入ります。夏井からはフラットだったのに、ここからまた上りです。

この道は里から遠ざかって行くので、え〜、この先に本当に宿があるの? という雰囲気です。

小町の湯

小町の湯

しかし、それはありました。小町の湯! ここは小野小町の誕生伝説がある土地でした。

初日の晩餐

初日の晩餐

なにはともあれ目的地に到着です。ひと風呂浴びて、カンパイ〜!

今日のコースは車が少なく、走るにはまったく問題ありませんでした。見どころとしてはやはり籠場の滝あたりの夏井川渓谷と夏井諏訪神社の翁杉・媼杉ですが、全体としてしっとりとした景色が楽しめました。

コテッチャンによれば、今日はやはり私たちと合流する前に雨に降られたそうです。それ以外のメンバーは午後から走ったので雨に当たらずに済み、また距離も坂道もそうきつくはなく楽勝でした。しかしレイナの自転車が完全には治ってはいないので、明日以降がちょっと心配です。