霞ヶ浦の帆引き船、大きな真っ白な帆を広げた優雅な姿は観光ポスターにもなっているので、みなさんおそらくどこかで見掛けたことがあるでしょう。

この帆引き船は明治時代にシラウオ漁のために考案され、その後ワカサギ漁にも用いられるようになりました。しかし動力機付きの船が普及したことにより1960年代半ば(昭和40年代前半)にその役目を終えました。1971年(昭和46年)に観光用として復活し、現在は霞ヶ浦に接続する周辺3市がそれぞれ、ほぼ夏の間の週末に操業しています。年に一度、この3市の帆引き船が湖上に集結する日があります。今日がその日です。

高浜駅

高浜駅

私たちは3市のうちの行方市にこの日の見学を申し込みました。その見学船が出るのは霞ヶ浦大橋の東の袂にある小さな玉造桟橋です。

やってきたのは茨城県石岡市にある常磐線の高浜駅。

高浜神社へ向かう面々

高浜神社へ向かう面々

この近くには古墳などの見どころがいくつかあるので、そうしたものを巡りつつ、霞ヶ浦大橋より北部の大きな入り江というか、霞ヶ浦の窪みのような部分の高浜入(たかはまいり)を廻って玉造桟橋へ向かいます。

高浜は高浜入の一番奥まったところにあります。ちなみに霞ヶ浦の北西側は土浦入(つちうらいり)と呼ばれ、その奥には土浦のまちがあります。

高浜神社の鳥居

高浜神社の鳥居

私たちがまず向かったのは高浜神社。高浜駅の東500mほどのところにその社はあります。このすぐ先は霞ヶ浦に流れ込む恋瀬川の河口で、いうなれば霞ヶ浦の畔に立っているも同然というロケーションです。

現在の茨城県はかつてはその南西部を除くとほぼ常陸国で、ここ石岡市はその国府が置かれたところでした。高浜は8世紀に成立した常陸国風土記にその名を見ることができ、陸路が発達する前の水運の時代には、常陸国の玄関港として繁栄しました。

高浜神社の本殿と拝殿

高浜神社の本殿と拝殿

常陸国の一の宮は鹿島神宮で、国司は着任するとそうした大社へ当時の外港であったここから向かったのですが、天候不順などで出航できない場合にはススキやヨシを使って青屋(仮屋)を造り、そこから遥拝したとされます。

この青屋が今日の高浜神社の起源とされ、毎年7月にはここで『青屋祭』が行われています。

大木を支えるベネデッタ

大木を支えるベネデッタ

現在の社は青屋が作られたであろう場所の近くに後世に建てられたものですが、本殿と拝殿がある立派なもので、茅葺き屋根がよい雰囲気です。

境内の木々もそれなりに大きく、大木が大好きなベネデッタは大喜び。

清酒「白菊」の廣瀬商店の酒造蔵

清酒「白菊」の廣瀬商店の酒造蔵

高浜はかつてそれなりに繁栄したまちなので、今日でも味噌、醤油、酒などの醸造蔵などを見ることができます。高浜神社の北にあるのは清酒『白菊』の廣瀬商店。

高浜神社にお詣りしたら、霞ヶ浦とは反対の方角にある古墳へ向かいます。

府中愛宕山古墳を登るサイダー

府中愛宕山古墳を登るサイダー

石岡が常陸国の国府が置かれたところであることはすでに述べましたが、この辺りは国府が置かれるより以前から重要な土地であったらしく、古墳がたくさん残っています。それも関東地方では最大級の。

民家と民家の間をすり抜けるようにして進むと突然、前は緑色の壁!

『お〜い、サイダー、いったいどこ行くの?』 と叫ぶサリーナの声を無視して突き進むサイダー。

『この緑色の壁はいったいなんなんだ〜』 とわめくベネデッタ。

畑の横に出ると、その緑色の壁をよじ登り始めたサイダー。

府中愛宕山古墳に立つサイダー

府中愛宕山古墳に立つサイダー

『お〜い、なにやってんの、早く登っておいでよ〜』 と叫ぶサイダー。

しかし、、、

『おいら、こんな草茫茫のところ登るの、いやだな〜』 と、ぼそっとコムラン。

『え〜っ、こんな急斜面、登れないよ〜っ!』 と、端から登る気のないマージコ。

府中愛宕山古墳から見下ろす

府中愛宕山古墳から見下ろす

ということで、サイダー以外は誰一人登るものはいないのでした。

この緑色の固まりは『府中愛宕山古墳』といいます。

府中愛宕山古墳

府中愛宕山古墳

結構大きな前方後円墳で、この写真の視点位置が『方』、見えている先が『円』。

6世紀初頭のものとされ、全長は100m近くあります。

サイダーは古墳を一人占め! やっほー!!

府中愛宕山古墳をうしろに

府中愛宕山古墳をうしろに

私たちが入ってきたのは『方』の真ん中付近で、そこから古墳に沿って半分廻り、『円』の頂部から出てきました。

民家と畑に囲まれた古墳って、何だか面白い。

こんもりした林が鹿島神社

こんもりした林が鹿島神社

府中愛宕山古墳を出ると前方にこんもりした林が見えてきます。その足下には小さな鳥居が立っています。

鹿島神社

鹿島神社

その鳥居に向かっていると畑の向こう側からコテッチャンがやって来て、鳥居の前で合流。

この鳥居の奥にあるのは鹿島神社でした。鹿島神社は鹿島神宮を総本社とし、全国に600社ほどあるようです。

舟塚山古墳を登るベネデッタとタキスキー

舟塚山古墳を登るベネデッタとタキスキー

この鹿島神社は実は『舟塚山古墳』の一部になっています。杉林を廻り込むようにして進むと、その舟塚山古墳に登れます。

先ほどの府中愛宕山古墳よりここはずっと勾配が緩いので、みんなで登りました。

舟塚山古墳の円より方を望む

舟塚山古墳の円より方を望む

登った先の景色がこちら。手前が『円』で向こう側が『方』です。

舟塚山古墳をかけるコテッチャン

舟塚山古墳をかけるコテッチャン

自然のものばかりだと大きさがわかりにくいのでコテッチャンと比較してください。どうです、この大きさ!

舟塚山古墳の全長は先ほどの府中愛宕山古墳の倍の200m近くで、茨城県最大、関東地方では二番目に大きな古墳だそうです。

左『円』、右『方』

左『円』、右『方』

舟塚山古墳の北側に廻ってみました。こうして見ると、左の『円』が右の『方』より少し高いのがわかります。

舟塚山古墳をうしろに

舟塚山古墳をうしろに

『前方後円墳って不思議な形よね〜 なんであんな形なんだろう。』 と、ベネデッタは誰にも解けない謎を考えながら舟塚山古墳を後にするのでした。

実はこのベネデッタ、もうすぐエジプトの古代遺跡の調査に行くことになっているのでした。まあ確かにピラミッドの方がわかりやすいかも。

舟塚山古墳から恋瀬川へ向かう

舟塚山古墳から恋瀬川へ向かう

これで前半の古墳巡りは終了。霞ヶ浦に流れ込む恋瀬川へ向かいます。

恋瀬川自転車道を行く

恋瀬川自転車道を行く

ところで『恋瀬川』って、なにかぐっとくる名ですね。この川を詠んだものかどうかはわかりませんが、恋瀬川という言葉が出てくる歌には次のようなものがあります。

恋瀬川 浮名を流す 水上も 袖にたまらぬ 涙なりけり --続後拾遺和歌集 大江政国女--

水の上の 泡と消えなば 恋瀬川 流れてものは 思はざらまし --新拾遺 弐乾門院御選--

恋瀬川と常磐線の鉄橋

恋瀬川と常磐線の鉄橋

霞ヶ浦が近付き常磐線の鉄橋が見え出すと、その下に小舟が一艘浮かんでいます。漁をしているようですが、何を獲っているのでしょう。

霞ヶ浦の漁としてはワカサギとシラウオが有名ですが。

恋瀬川自転車道

恋瀬川自転車道

常磐線の先でいったん恋瀬川の自転車道は途切れますが、r118石岡田伏土浦線を渡ると再び自転車道が復活します。それもきれいに整備されたものとして。このあたりは『つくば霞ヶ浦りんりんロード』の一部になっているのでしょう。

恋瀬川と霞ヶ浦の境界

恋瀬川と霞ヶ浦の境界

ちょっと行くと面白いものがありました。『河川管理境界』と書かれた立て札が立っています。ここは恋瀬川と霞ヶ浦の境界なのです。

川と湖に境界があったとはね。知らんかった〜という人は多いでしょう。まあ普通の生活には関係ありませんが、これらは管理者が異なり、恋瀬川は茨城県、霞ヶ浦は国なんです。もうちょっと面白くなくて面白いことをいうと、霞ヶ浦は河川法では『常陸利根川』という利根川の支川です。湖じゃあなくて川だよ、川、霞ヶ浦は。

霞ヶ浦を行く

霞ヶ浦を行く

ということでここからは霞ヶ浦ですよ〜 まだ川っぽいけどね。あ、霞ヶ浦は川だった。(笑)

高浜入

高浜入

そのうちグンと川幅が広がって、ようやく湖っぽくなってきました。

これが霞ヶ浦の北部の入り江である高浜入です。先に見える陸地が切れたところが霞ヶ浦の本体ですね。

高浜入西岸の『つくば霞ヶ浦りんりんロード』

高浜入西岸の『つくば霞ヶ浦りんりんロード』

霞ヶ浦の畔に自転車道が整備されたことで、かつての『つくばりんりんロード』は延伸され『つくば霞ヶ浦りんりんロード』になりました。今私たちが走っているのは約130kmの霞ヶ浦一周コースの一部です。

『つくばりんりんロード』もそうですが、この霞ヶ浦一周コースも平坦で初心者でも気軽に走れます。ただし補給ポイントやトイレが少ないのが弱点ですね。

談笑しながら走る面々

談笑しながら走る面々

今日は天気が今一つなのでコース上にはほとんど人気がなく、道はジオポタ専用道と化しています。

そんなところなのに、タキスキーが面白ろ可笑しい話をし続けるので耳がうしろに行ってしまい、まったくスピードが上がりません。

タキスキーとコムラン

タキスキーとコムラン

話をし続ける左のタキスキーと、それを聞き続けて笑いが止まらなかったコムラン。

こりゃ〜、もっと気合いを入れて走らんかい! と言われて、仕方なく足を回す2人でした。

塚森

塚森

霞ヶ浦の周囲は田んぼばかりで、その先にこんもりした林が見えます。もしかするとあれも古墳なのかも知れません。あるいはトトロの住処?

漁船溜まり

漁船溜まり

霞ヶ浦の漁業はまだいくらか残っているようで、小さな船溜まりがありました。

ベネデッタと遅れる後続組

ベネデッタと遅れる後続組

先ほど述べたようにこの道は真っ平らなので、どんどこ飛ばすベネデッタ。

そしていつの間にかまたタキスキーのおしゃべりが始まったらしく、どんどん遅れていく後続組でした。

小津の集落

小津の集落

霞ヶ浦の周辺の民家はこんな感じ。少し古い住宅もありますが最近のものもかなり多いです。

コテッチャン、ベネデッタ、サリーナ、コムラン

コテッチャン、ベネデッタ、サリーナ、コムラン

ここで湖畔を離れて今日三番目の古墳に向かいます。

最後尾に笑いのもとタキスキー

最後尾に笑いのもとタキスキー

並んでどんどこ。

富士見塚古墳

富士見塚古墳

やってきたのは富士見塚古墳。

一見、円墳が二つ並んでいるように見えますが、実はこれは前方後円墳で、手前側が『円』、向こう側が『方』です。

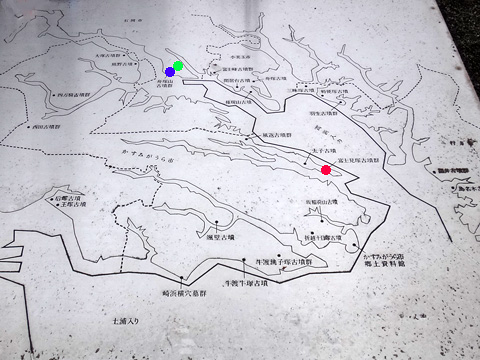

霞ヶ浦北部の古墳位置図

霞ヶ浦北部の古墳位置図

ここに霞ヶ浦北部にある主立った古墳の位置を示す図がありました。赤丸はここ富士見塚古墳、青丸は舟塚山古墳、緑丸は府中愛宕山古墳です。それ以外の小さな黒い点がその他の古墳ですが、結構多いですね。

富士見塚古墳に立つサイダーとサリーナ

富士見塚古墳に立つサイダーとサリーナ

いつものように、どれどれと草むらを掻き分けて登り出すサイダー。

ここならなんとか登れるわね、とジグザグ走行で登るサリーナ。

富士見塚古墳の上のサリーナ、コテッチャン、ベネデッタ

富士見塚古墳の上のサリーナ、コテッチャン、ベネデッタ

富士見塚古墳の上からは霞ヶ浦が見えました。ここでお弁当を広げるのも良さそうです。

上に登って気が付いたのですが、ここには円と方の間に階段があり、無理をしなくても登れるようになっていました。それを下にいる面々に伝えるとコテッチャンとベネデッタが登ってきました。コムランとタキスキーは省エネモードで下でおしゃべりをずっと続けていました。

富士見塚古墳展示館前

富士見塚古墳展示館前

富士見塚古墳のすぐ近くのr118には古墳から出土したものを展示してある展示館があります。残念ながら内部は撮影禁止なのですが、なかなかいい姿の埴輪などが見られます。

埴輪を眺めたあと、今日は天気が今一つで予報では14時ごろから雨が降りそうなので、帆引き船が出るかどうか確認の連絡をしてみると、なんとか天気は持ちそうなので予定の通りに出帆とのこと。よかった〜

霞ヶ浦ふれあいランドの展望塔と霞ヶ浦大橋

霞ヶ浦ふれあいランドの展望塔と霞ヶ浦大橋

ということで高浜入の湖岸に戻り、霞ヶ浦ふれあいランドを目指します。見学船が出る埠頭は霞ヶ浦ふれあいランドのすぐ近くなのです。

ほどなく対岸にその霞ヶ浦ふれあいランドの展望塔が見えてきました。霞ヶ浦周辺には高い建造物はまったくないので高さ60mのこの塔はよく目立ちます。

霞ヶ浦大橋を渡る

霞ヶ浦大橋を渡る

霞ヶ浦ふれあいランドの手前に架かるのは長さが1,000mを超える霞ヶ浦大橋です。

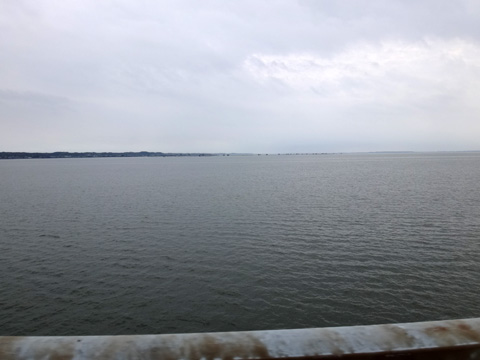

広大な霞ヶ浦

広大な霞ヶ浦

霞ヶ浦大橋の南には広大な霞ヶ浦が広がっています。これまで見てきた高浜入とは広さが丸で違います。さすがに国内では琵琶湖に次いで2番目の広さを誇る湖です。

玉造桟橋

玉造桟橋

霞ヶ浦大橋を渡り切ったところにあるのは玉造桟橋で、私たちが乗船する帆引き船の見学船はあそこから出るのですが、この時はまだその姿はありません。

虎徹の地鶏中華そば

虎徹の地鶏中華そば

乗船の受付は13時からなのでその前に昼食です。この少し先においしいラーメン屋があるのでそこへ向かいました。

そのラーメン屋の名はコテッチャンの和名と同じ『虎徹』! 地鶏中華そばに加え、味玉と豚と鶏のチャーシューがセットになった特製盛と餃子を頼んだら、お腹いっぱいでもう動けんよ〜

『虎徹』から埠頭へ向かう虎徹とベネデッタ

『虎徹』から埠頭へ向かう虎徹とベネデッタ

お腹を満たしたらいよいよ本日のメインイベント会場へ向かいます。

行方市観光物産館こいこい

行方市観光物産館こいこい

着いた先は霞ヶ浦大橋の東詰めにある行方市の観光物産館。このすぐ北にはあの展望塔がある霞ヶ浦ふれあいランドがあります。そして、帆引き船の見学船の受付はこのすぐ裏手にあります。

私たちがここに到着すると同時にペタッチが車でやってきました。ペタッチは愛犬が急に体調不良になったので、自転車での走行は断念して、犬を掛かり付けの獣医に見せに行ったのですが、どうやら夏バテらしいとわかったので、愛犬を入院させて急いで車でやって来たのでした。

玉造桟橋で船を待つ面々

玉造桟橋で船を待つ面々

私たちは受付開始時刻を10分ほど過ぎたところで受付をしましたが、他の方々はすでに受付を済ませており、一番最後の船になりました。

救命胴衣の着用を済ませると係員の案内で玉造桟橋に移動します。

玉造桟橋を行き来する船

玉造桟橋を行き来する船

見学船は市によって異なり、土浦市は100人乗りほどのクルーズ船であることは知っていたのですが、行方市のものはどんなものか、行くまで知りませんでした。

桟橋の近くでは何艘かの小型船がせわしなく行き来しています。どうやら私たちが乗るのはあのような船のようです。

出航

出航

私たちに割り当てられたのはこの10人乗りの漁船でした。船体の中央部に見える黒いロープが巻き付いた大型の糸巻きのようなものはトロールドラムウィンチでしょう。帆引き船の時代は網は人力で引き上げていましたが今日はこのような機械で巻き上げるのです。こうした船が出現したことで帆引き船は漁の現役から退くことになったのです。

この漁船、100人乗りのクルーズ船より湖面が近くてワクワクします。全員が乗り込んだところで、いざ出航!

魚網修繕用具

魚網修繕用具

甲板の上には魚網を繕う道具などが無造作に置かれています。やはりこの船は現役で漁をしているのですね。

ロープの結び方がかっこいい!

船上のジオポタ

船上のジオポタ

私たちを乗せた船は埠頭を離れると、先ほど渡ってきた霞ヶ浦大橋の下をくぐり抜けて、大湖原に出て行きます。

帆引き船の操業場所はかすみがうら市の歩崎沖となっているだけで、はっきりとした場所はわかりません。霞ヶ浦の一番広いところは三叉沖と呼ばれますが、歩崎沖ということですからこの中央部より少し北側だと考えられます。

帆が張られていない帆引き船

帆が張られていない帆引き船

今日は曇りのこともあり、湖上を見渡しても帆引き船のあの真っ白な帆は見当たりません。え〜、どこに帆引き船がいるんじゃろ? とキョロキョロしていると、ヨットのポールのようなものが見えてきました。今日は天気が悪いのにヨットなんか出す人がおるんやな〜と考えていると、なんとそのポールの船が帆引き船でした。

帆引き船は当然帆を張ってあるものだとばかり思っていたので、気が付かなかったのです。

疾走する帆引き船

疾走する帆引き船

私たちの船がその帆引き船に近付くと、帆引き船は私たちの船から遠ざかるように疾走し出しました。

え〜っ、帆引き船って走るの? とびっくりしましたが、現在の帆引き船は観光用なので動力が積まれているんですね。この帆引き船は自分の操業場所に向かう最中だったのです。

網を下ろす船

網を下ろす船

そのうち見学船は一艘の帆引き船に近付いていきました。この帆引き船には5人が乗り込んでおり、腰を屈めてなにやら作業を始めました。

網を下ろす船員

網を下ろす船員

さらに近付いて見ると、乗組員が船上から網を湖の中に落としていることがわかりました。今日の帆引き船は観光用なので浮かんでいるだけだと思っていましたが、ちゃんと漁をするんですね。

この船の乗組員は5名ですがそのうちの何名かは外国人のようです。外国人技能実習制度か何かで漁業を学びに来ているのかもしれません。

帆を揚げる

帆を揚げる

網を下ろし終えたら帆を揚げるようですが、この船の帆桁(帆の上部に渡る水平部材)は折れているように見えます。これでいいのでしょうか?

途中まで上げられた帆

途中まで上げられた帆

結局この船の帆はこれ以上は上がることはなかったのですが、風の強さや網を引く角度などが関係するのかもしれません。

きれいに揚げられた帆

きれいに揚げられた帆

帆が帆柱の半分までしか上げられなかった船を離れると、あちこちで白い帆が上がり始めました。

霞ヶ浦の帆引き船は現在は6艘あるようで、この日はそれらが一同に会し湖上に並びます。

高さ9m、幅16mの巨大な帆

高さ9m、幅16mの巨大な帆

この船の帆は帆柱の天辺まで上げられています。

巨大な帆の大きさは、高さ9m、幅16m。

真っ白な帆とデリケートな襞

真っ白な帆とデリケートな襞

真っ白な帆はとてもきれいです。そしてそこに刻まれた細かい襞が柔らかでデリケートな印象を与えます。

帆引き船の周囲を回る見学船

帆引き船の周囲を回る見学船

帆を掲げた帆引き船の周囲にへばりついているのが各市から出た見学船で、中には報道陣を乗せた船もあります。

風を受けて膨らんだ帆その1

風を受けて膨らんだ帆その1

ここからは一艘の帆引き船を角度を変えて見てみましょう。

この船の帆は帆柱の2/3あたりまでしか上げられていませんね。

風を受けて膨らんだ帆その2

風を受けて膨らんだ帆その2

船体に対し真横に風を受けるので、バランスを取るのがむずかしそう。

魚網を引く綱の張力が失われると、あっという間に転覆ということになりそうですね。

風を受けて膨らんだ帆その3

風を受けて膨らんだ帆その3

風を受けて膨らんだ帆その4

風を受けて膨らんだ帆その4

5人の乗組員

5人の乗組員

この船の乗組員は5名です。先ほど見た船もそうでしたからこれが標準なのでしょうか。

かつて実際に漁をしていた時には走行長を長くするためにジグザグに船を走らせていたそうですが、今日の漁はおそらくダミーなので、船はほとんど一直線に動きます。それだからかいったん帆を上げてしまうと、風に変化がない限り乗組員のする仕事はあまりなさそうに見えます。

私たちの船とルビオが乗った土浦市のクルーズ船

私たちの船とルビオが乗った土浦市のクルーズ船

先ほどから大きなボートが私たちの船を追い掛けるようにして後にぴったり付いて来ています。

その中でこちらにしきりに手を振る人がいます。良く見ればそればなんと我らがルビオでした。ルビオは今はサイクリングができないので、土浦市の見学船に乗ってやって来たのです。

三艘の帆引き船その1

三艘の帆引き船その1

湖上には6艘の帆引き船があるはずですが、それぞれが位置する場所は意外と離れていて、すべてを一枚の写真に収めることはできませんでした。3艘が並ぶ写真を撮るのが精一杯。

三艘の帆引き船その2

三艘の帆引き船その2

ここまでずっと空は厚い雲に覆われていましたが、ほんの一瞬その一部が薄れて、お日様が顔を出し、白い帆がさらに白く輝くのを見ることができました。

Cの字にも貝殻にも見える帆

Cの字にも貝殻にも見える帆

帆引き船の帆の形は人によっていろいろに見えるようです。ある人はアルファベットの "C" のようだといい、ある人は貝の殻のようだといいます。

帆を畳む

帆を畳む

1時間ほど見学をするとどうやら操業時間が終わったようで、各船の帆が降ろされ始めました。

船上ではその帆を乗組員が畳んでいるのですが、これは結構力仕事のようです。

帆が降ろされた帆引き船

帆が降ろされた帆引き船

降ろされた帆は萎んだ風船のよう。

本日の参加メンバー

本日の参加メンバー

たっぷり帆引き船を見学し、行方市の観光物産館に戻ってきました。

本日の参加メンバーは左から、ペタッチ、コテッチャン、コムラン、タキスキー、サリーナ、ベネデッタ。カメラはサイダーでした。

再び霞ヶ浦大橋を渡る

再び霞ヶ浦大橋を渡る

時は15時40分。事前に聞いていた予定より1時間近く遅れています。ここで最新の天気予報を確認すると16時半ごろから雨が降りそうです。それもかなり激しい!

ということで、遠方まで帰らなければならないベネデッタはペタッチの車に同乗させてもらって、他の面々は自転車で一目散に、それぞれ土浦駅を目指すことにしました。

土浦入北岸を進むサリーナ、コムラン、タキスキー

土浦入北岸を進むサリーナ、コムラン、タキスキー

自転車組はやってきた霞ヶ浦大橋を渡り返し、土浦入に入ってその湖岸に延びる『つくば霞ヶ浦りんりんロード』を行きます。

歩崎観音がある森

歩崎観音がある森

すぐ北にこんもりした森が見えてきました。この上の方に一ヶ所木が薄くなっているところがありますが、あそこは霞ヶ浦を一望できる歩崎観音の展望台です。天気がよければあそこまで上って霞ヶ浦を眺めると気持ちがいいのですが、この日はそれどころではありません。

また、歩崎観音の北にはかすみがうら市歴史博物館があり、その敷地内には民家園や帆引き船の展示施設があるので、時間があったら覗いてみるのも悪くないでしょう。

志戸崎漁港に停泊する帆引き船

志戸崎漁港に停泊する帆引き船

歩崎観音の下にはかすみがうら市の帆引き船の停泊港になっている志戸崎漁港があります。

この時すでに、合同操業から戻って来た帆引き船が定位置に停まっていました。向こう側に見えるグリーンとブルーのシートを被せられた二艘がそれです。帆柱は立てられたままです。これは取り外されて収納されていることもあるのですが、この時期は週末ごとに出帆するので立てたままのようです。

コテッチャン、サリーナ、コムラン

コテッチャン、サリーナ、コムラン

16時の様子。少し急げば雨に当たらずに土浦駅に着けるかもしれないと、みんな一生懸命ペダルを回します。

ハス田

ハス田

霞ヶ浦周辺はレンコンの産地でハス田(蓮根畑)がたくさんあります。レンコンはこの時期が収穫期です。向こうの田んぼには蓮の葉っぱが見えるので収穫はこれからですが、手前の田んぼはすでに何にもないので収穫が済んでいるのでしょう。

蓮根掘り

蓮根掘り

これは朝方に別のところで撮った写真ですが、レンコンの収穫はこんな風に腰まで水に浸かって掘り起こさなければならない大変な作業です。

土浦へ急ぐサイダー

土浦へ急ぐサイダー

時は16時10分。雨雲レーダーによるとあと20分で雨が降り出しそう。

急げ!

崎浜付近

崎浜付近

土浦入の北岸で一番出っ張っている崎浜までやってきました。

崎浜には小さな船溜まりと水神社、そして県道118号線沿いに牡蠣の化石床が見られる崎浜横穴群があるのですが、この日はノンストップ。

コムラン

コムラン

16時28分。雨が降り出すまであと2分!

土浦のまち

土浦のまち

湖面の向こうに土浦のまちが見えたと思ったら、ザザーッときました。みんな合羽を取り出して着込んで走り出しますが、これを忘れたコムランはすぐにズブ濡れとなり、土浦駅までの30分は修行僧のように何やら呪文を唱えながら走ることになったのでした。